『ファイアーエムブレム 烈火の剣』の初見プレイ感想です。

書きたいことは山ほどあったのですが、長くなりすぎないよう今回はネルガルを軸としたストーリーに焦点を絞った感想になります。全モードクリア、支援会話を全回収した上での内容です。特に印象的だったのが、その物語の構成と奥深さですので、少しでも、私が感じた感動が伝われば嬉しいです。

注意:この記事では、物語の核心に触れる重大なネタバレを含みます。未プレイの方はご注意ください。

- プレイ済みの作品

- 烈火の剣のプレイルート

- すべては人と竜の愛に収束する物語

- 危険を越えてでもエレブに帰りたくなった『声』の正体

- ネルガルが執拗に竜を求めた理由

- キシュナ、その存在が問いかけるもの

- 人間らしさとは何か?モルフたちに浮かび上がる根源的な問い

- 終着点で重なり合う愛のテーマ、烈火の剣が描く芸術的な構造美

- ネルガルが堕ちた魔道の果て──それは、誰にでも訪れ得る未来

- 皮肉なネルガルの末路を強調するジャファルの存在

- 力の先にあるものは?マシューに重なるかつてのネルガルの面影

- レベッカとダーツの会話が映す、もう一つの “家族の再会”

- 2万ゴールドの女に見る、手段を目的とする愚かさの普遍性

- 終わりに

プレイ済みの作品

私が烈火の剣をプレイした時点でクリア済みのFEシリーズは以下です。

- 紋章の謎

- 聖戦の系譜

- 封印の剣

- 覚醒

- Echoes

- 風花雪月(+無双風花雪月)

- エンゲージ

烈火の剣のプレイルート

私は烈火の剣を以下の順番でプレイしました。

- リン編ノーマル

- エリウッド編ノーマル

- ヘクトル編ノーマル

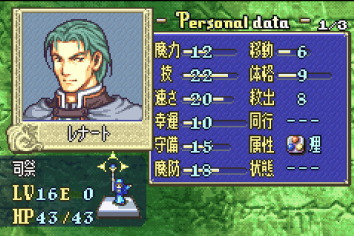

- レナート関連の支援会話全回収

- リン編ハード

- ヘクトル編ハード(支援会話集め重視)

- 異伝回収

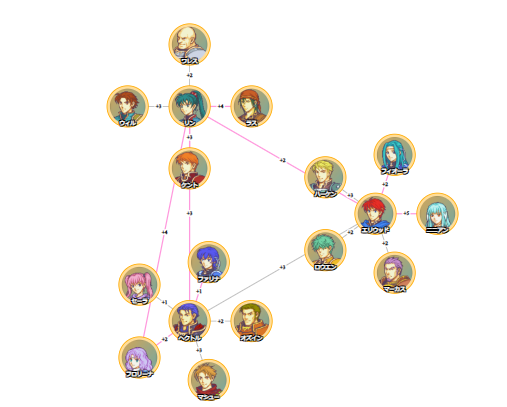

- 支援会話85%達成

- エリウッド編ハード(支援会話集め重視)

- 支援会話100%達成

すべては人と竜の愛に収束する物語

『烈火の剣』のストーリーの感動を語るには、その物語の核について触れないわけにはいきません。

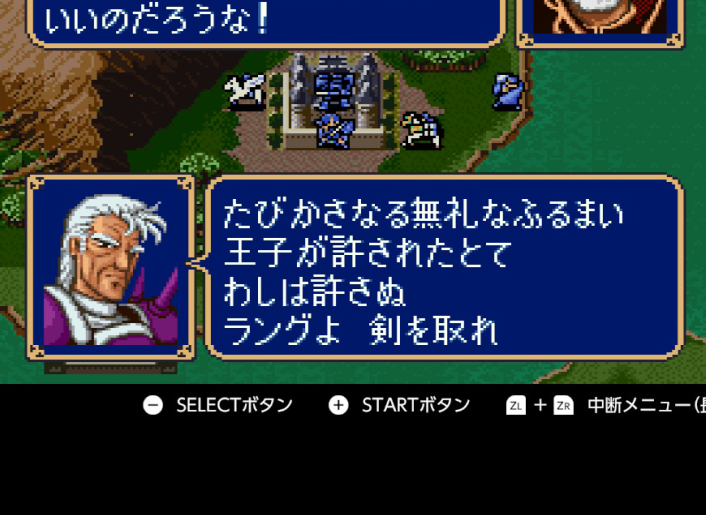

烈火の剣の物語が最終的に辿り着くのはこの一枚の絵です。

人と竜が共に描かれたその絵が語る真実を知ったとき、私は『烈火の剣』という作品の奥深さに、強く心を打たれました。

その絵に描かれていた人物こそ、人竜戦役の時代に生きたネルガルです。本編では、力を求めて数多の命を奪い、エレブ大陸を破滅へ導こうとする、極めて冷酷な存在として描かれていました。

プレイヤー視点でも、彼に同情の余地はほとんど用意されておらず、ただ他者を傷つける “悪” の象徴のような存在でした。

しかし――そんなネルガルがかつて、種族の壁を越えて竜族と惹かれ合い、家族を築き、それを深く慈しんでいた。

その事実を私は、クリア後の “やり込み要素” を通して、突如知らされることになります。

ニニアンたちはなぜ命を賭してエレブに戻ったのか?

なぜネルガルはモルフを創り “感情” を与えようとしたのか?

本編を通して抱いていた数々の疑問が、ひとつの線で繋がるとき、この物語の全容が明確な意味をもって浮かび上がってきます。

私の中で『烈火の剣』という作品の見え方が、180度変わった瞬間でした。

この作品はリン、エリウッド、ヘクトルたちエレブ大陸に生きる者たちの物語であり、アトスやブラミモンドら八神将たちの物語であり、そして、ニニアンやニルスといった竜族の物語でもあります。

それらすべての中心に、ネルガルという人物の “愛” の物語が静かに存在していたのです。

ネルガルが辿ってきた経験や感情は、物語中に登場する他のキャラクターたちの言葉、選択、葛藤に重ね合わせるようにして丁寧に埋め込まれており、彼の人生そのものが大きなテーマとして物語全体を貫く構造になっています。

それでいて、プレイヤーがそれに気づくのはクリア後の異伝、攻略情報を見ない限り存在を知ることすら難しい、まさに “隠された物語” の中。異伝で明かされる真実によって、プレイヤーが見てきた点と点が、違和感もなく自然につながっていく構成には、思わず唸るものがありました。

私は最初、『烈火の剣』は “わかりやすさを重視した大衆が無難に楽しめるFE” という印象を抱いていました。

ですが、ここに辿り着いたとき、その評価は一変します。

分かりやすさを重視した導入の裏で、やり込んだプレイヤーにだけ届くもうひとつの物語が潜んでいたのです。

『烈火の剣』のストーリーは、ネルガルの人生そのものが物語の “枠組み” として存在し、彼に関する伏線やテーマが粒子のように細かく分解されて本編全体に散りばめられています。その構造はゲームを越えた芸術性すら感じさせてくれます。

以降の項目では、私が実際に感動したポイント、考えさせられたテーマ、そして「はっ」とさせられた瞬間について、順を追って語っていきたいと思います。

危険を越えてでもエレブに帰りたくなった『声』の正体

ニニアンとニルスが別世界から竜の門を越えてエレブへ戻ってきた理由── それは、彼女たちが聞いた “懐かしい声” にありました。

「【竜の門】から...ぼくらを呼ぶ「声」が聞こえた。それは、とても懐かしい仲間を呼ぶ声で......ぼくらは、いけないとわかってたのに、門を開け...この世界に来てしまった。その「声」の主がネルガルであると気付かずに...」

背水の戦いクリア後のニルスとの会話より

しかし、その動機にはどこか違和感をあります。死の危険すらある竜の門の移動をただ “懐かしい声” に誘われただけで行った、それだけの理由ではリスクに見合わない行動に思えたからです。もしかすると、その声には彼女らを洗脳する魔術が込められていたのでは?そんなふうに初見プレイの私は考えました。

しかし、後に明かされるネルガルとニニアンらの関係を知ったとき──

あの「声」の正体を知ったとき──

そういうことだったのか……!と、言葉を失うほどの衝撃が走りました。

ずっと心に引っかかっていた “懐かしい声” の違和感。

それはただ懐かしい仲間を呼ぶ声というだけではなかった。彼女らにとっては本能的に求めてしまう父親の声。

1000年前、ニニアンとニルスが竜の門を渡るその直前に聞いたであろう、最後の父親の声。

この真実を知った瞬間、ずっと私の胸につかえていた違和感が、すうっと消えていくような感覚がありました。

ニニアンとニルスも門を開けてエレブに戻ることの危険性を分かっていたはずです。それでも戻ってしまった── それほどまでに “声の主” を慕っていたのでしょう。

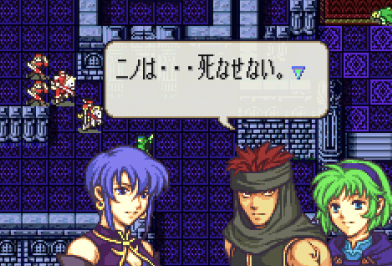

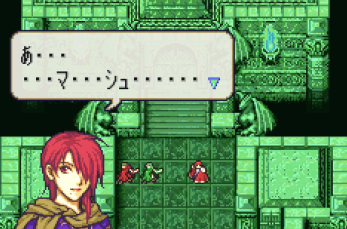

ネルガルを倒した直後、ニルスは訳も分からず涙を流します。

本能では互いに求め合っていた親子が、決して親子として再開できぬまま別れの道を歩んでいく──

だからこそ、最後に示されたあの一枚絵は、単なる回想としてではなく、特別な意味を持って私の心に強く響くものになったのだと思います。

ネルガルが執拗に竜を求めた理由

表向きには、力を渇望する狂人として描かれたネルガル。己の欲望のままにエーギルを奪い、殺戮を繰り返し、ついには竜の門の先にいる竜族すらも利用しようとします。

しかし、彼が竜を求め続けた理由はそれだけではありませんでした。

物語の最後に示された一枚の絵に描かれた氷竜エイナール。ネルガルの妻であり、ニニアンたちの母でもあります。人竜戦役に巻き込まれ、その家族は引き裂かれてしまいました。

引き裂かれたその日以来、ネルガルの心から家族への執着が消えることはなかった。

いつか、門の向こうで生きているはずの我が子たちと、再び巡り会える日を夢見て──

ネルガルはアトスと同じく人の理から外れ、古の知を求めて歩み始めました。

しかし、長い時の中で、その心は、古代魔道の闇にゆっくりと、しかし確実にむしばまれていきました。

かつて願った我が子との再会が実は果たされていた。そのことにすら気づかず──

大切なものを守るために求めたはずの力を、皮肉にも、目の前の大切なものを傷つけるために使ってしまっていました。

「もっと力を…もっと強くならねば…私は、私は…何のために…力が欲しかったのだ…?………エイ……ル…?……わか…らん…」

終章ネルガルの死亡台詞より

しかし、その過去を思い出せぬまま、古代魔道の闇の中で息絶えます。

表向きはハッピーエンドで幕を下ろした烈火の剣。その裏側でネルガルはただ一人、自分を支配する狂気の中でもがき苦しみ、屈折した方向性ではあったものの、愛する者に手を伸ばし続けていました。むろんそれは届くことなく、哀しくも報われぬ終焉を迎えます。

異伝を見るまでは、ただの悪役にしか見えなかったネルガル。

しかし実際には、愛する家族ともう一度会いたいという、ただひとつの想いに突き動かされた結果だったように思えます。

そしてそれに呼応するかのように、ニニアンとニルスはネルガルのもとへと引き寄せられていった。

にも関わらず、ついに “本当の親子の再会” を果たすことは叶わなかった……。

そう気づいたとき、本編の物語はまったく違う顔を見せはじめます。

知らなければただの悪役。

しかし、真実を知れば知るほど、その悪の裏にあった “哀しき願い” が心に刺さる──。

烈火の剣という物語は、こんなにも多層的で、人間的な深みを備えていたのだなと感じさせられました。

キシュナ、その存在が問いかけるもの

心を持たないはずの人形に、もし「感情」が芽生えたら?

それは、人間なのか、それともただの器か──

ネルガルの意のままに動く感情のない生命体、それがモルフという存在の始まりです。

しかし、ネルガルのモルフ実験が進む中、「感情」を与えられた個体もいました。

その最初の一人であるキシュナ。もともとは素体0252という名前でしたが、初めて感情を持ったモルフとして相応しいよう名前を与えられました。

生まれたばかりのキシュナにネルガルは問います。

「お前に与えた偽りの心で...お前は何を思う?キシュナよ」

外伝「創られし命」の回想シーンより

人としての感情を失ったネルガルが、自ら作り出した人形に感情を与え、その人形が何を思うのかに興味を抱きます。

かつての自分は一体何を思っていたのだろうか──

まるでそんな風に自問自答をするかのようなやりとりです。

時が経ち、戦う力もエーギルを回収する力もないキシュナはネルガルに見捨てられ、エレブ大陸をさまよいます。

何にも縛られなくなったキシュナは、魔の島や砂漠の地下でエリウッドたちの前に現れます。

魔の島では敵将アイオンの強力な遠距離魔法サンダーストームを封じ、砂漠の地下ではキシュナを攻撃すると貴重なアイテムを持った弱いモルフを召喚します。まるでキシュナが意図を持ってエリウッドらを助けているかのように。

キシュナを見捨てたネルガルへの復讐か──

そう思わせる場面もありましたが、最終的にはエリウッドらと完全に敵対し、その死に際にはネルガルの名を悲しい声で呼びならこの世から消え去ります。

理解不能な “感情” が見え隠れするキシュナの行動の奥底には何があったのか。

キシュナ自身、自分の行動に確信を持っていたわけではなかったのかもしれません。

ただ、なぜかニニアンたちを助けたい――そんな衝動に突き動かされていた。

それは、ネルガルがかつて抱いていたはずの、家族を守りたいという感情の欠片だった。

私はそんな風にキシュナの行動を解釈しました。

心を失ったネルガルが創り出した、心を持つモルフ。もし彼自身から失われた家族への愛が、創作物の中に宿っていたのだとしたら──

それはあまりにも皮肉で、そして切ない話ではないでしょうか。

ネルガルはなぜ、わざわざ感情を持つモルフを作ったのでしょうか。命令ひとつで意のままに動く人形であれば、それでよかったはずなのに。

寂しさを紛らわすためか、単なる知的好奇心の延長線上の戯れだったのか。

あるいは──

心を失ったはずのネルガルの奥底に、まだ消えていない何かが残っていたか。

忘れてしまった大切な記憶。取り戻したい何か。

金に光る瞳、青白い肌、赤い唇、黒い髪。

ネルガルがモルフに求めたその美しさは、かつて愛した妻エイナールの面影ではなかったのか?

その想いの結晶こそが、キシュナに始まる感情を持つモルフだったのか。

明確な答えは作中で語られません。けれど、キシュナという存在の放った様々な "問い" は、ネルガルという男の哀しき真実を知ったときの衝撃に、更に深い余韻を与えてくれました。

人間らしさとは何か?モルフたちに浮かび上がる根源的な問い

前項目でも書いた通り、『烈火の剣』にはネルガルによって創られた人工生命体「モルフ」が登場します。彼らは度々「人形」と呼ばれ、感情のない存在として描かれますが、中には感情を与えられた個体もいます。

カナスとレナートの支援会話では、「モルフに心はあるか?」という問いがレナートから与えられます。カナスは次のように答えます。

「以前は・・・僕にはわかりませんでした。でも今は、わかるような気がします。創られたモルフにも、心はある。僕はそう思います。」

レナート×カナス支援会話より

これは、カナスがレナート自身をモルフだと察しての発言でしょう。この会話を通じて、プレイヤーにも「人形に心はあるのか?」「心があればそれはもう人間なのではないか?」という問いが投げかけられます。

内にある悲しみを語るリムステラ

この問いをさらに深く印象づけるのが、モルフであるリムステラの死に際の台詞です。「私は人間ではない。この身も、この心も偽りのもの……そう。この悲しみも……」

リムステラ死亡台詞より

リムステラは、強化の代償として一日で身体が朽ちることを受け入れ、ネルガルのために戦いました。

しかし最後にこぼしたのは「悲しみ」の言葉。その意味は明言されず、見る者によって解釈が分かれます。

忠誠の対象だったネルガルに捨てられた悲しみなのか、自分の心が偽りであることへの悲しみなのか、それとも生まれたことそのものへの悲しみなのか。いずれにせよ、リムステラの抱えた感情は、あまりに人間的です。

死を恐れるエフィデル

他にも、モルフであるエフィデルは死の間際、恐怖に取り乱してネルガルに助けを乞います。「ヒッ…!やめろ…くるんじゃない…っ!!ネルガル様っ!!ネルガル様っ!!どうか……!!!ぐわぁぁぁぁぁあああっっっ!!!!!」

竜の門で力の暴走に巻き込まれるエフィデルの台詞より

この叫びから、エフィデルにも「死への恐怖」が植え付けられていたことが分かります。

人間のように、死を恐れ、命を惜しむ──

それでも彼らは、人形なのでしょうか?

人らしさを持つ人形/人らしさを失った人間

ソーニャは自分を人間だと信じ、モルフを見下しながら生きてきました。そして死の間際、初めて自分がモルフだったことを知ります。

これは壮絶なアイデンティティの崩壊です。私もプレイをしていてソーニャのことを人間だと思い込んでいたので、まさかの事実に衝撃を受けました。

外から見れば偽物でも、本人が人間として生きていたなら、それは “人間” ではなかったのか?

こうした「心を持つモルフ」たちと対比されるのが、かつて人間だったネルガルです。

彼は大切な家族のために力を求めたものの、やがて目的を見失い、感情が消え、手段だったはずの力そのものに取り憑かれていきました。

そして最後まで人間らしさを取り戻せぬまま消えていきます。

心を失った人間と、心を持つ創られた生命

この強烈な対比によって、「人間らしさとは何か?」という根源的な問いが作品全体を通して立ち上がります。

レナートの支援会話やモルフたちの台詞は、彼らをただの敵や舞台装置ではなく、もう一つの “人間の鏡” として描いています。『烈火の剣』という物語の底に流れるこの問いこそが、プレイヤーの記憶に深く残る理由のひとつであると思います。

終着点で重なり合う愛のテーマ、烈火の剣が描く芸術的な構造美

烈火の剣を初めて遊んだとき、多くの人がエリウッドとニニアンの支援Aに心を動かされたのではないでしょうか。たとえ支援Aにせずとも、本編を通して二人の間に絆が生まれていたことがよくわかるストーリーになっています。

種族を超えた二人の絆は、物語の核心を象徴していたように思います。

特に人と竜の争いがあった歴史の上で、両者の間に絆が生まれることには大きな意味があります。

1000年前にも種族間の争いを乗り越え、愛を育んだ人物がいました。それがかつてのネルガルです。

本編の終盤に示された「人と竜の絆」という大きなテーマは、エリウッドたちの宿敵・ネルガルのかつての人生の断片でもあります。

『烈火の剣』とは、彼の物語の始まりであり、そしてその終わりを描いた物語でもあります。

かつてのネルガルの愛が、時を超えてニニアンに受け継がれ、新たな絆へとつながっていく──

それはまるで、過去と未来をつなぐ愛の継承のようで、この物語の最も美しい部分だと私は思います。

ネルガルはかつて大切な家族を守ることができませんでした。

もっと自分に力があれば大切なものを守れたかもしれない──

そう考えて力を欲するようになったのでしょう。

もしエリウッドが本編でニニアンを失った時のように、ずっと自分を責め続けたとしたら──

絶望の果てに孤独な時を歩み、大切なものを守るための力を盲目的に求め続けたとしたら──

彼とて、ネルガルと同じ運命を辿っていたかもしれません。

竜と結ばれたかつてのネルガルがエリウッドに重なることで、ネルガルがあのようになってしまったのも仕方がなかったとも思えます。

人と竜の愛から始まった、千年にわたるネルガルの物語。

やがて彼は消え去りますが、その心に残された想いは、時を超え、娘を通じて新たな形の愛として芽吹いていく。

プレイヤーにとって、最後の一枚絵に触れる瞬間こそ、その「終わり」と「始まり」が重なる瞬間でもあります。

それは『烈火の剣』という物語の全貌にたどり着いた証であり、このゲームを遊び尽くした終着点でもあります。つまり、『烈火の剣』はプレイヤーにとっても人と竜の愛に終わる物語であると言えます。

物語に込められたテーマが、異なる視点で幾重にも重なり、共鳴する。そうした構造の美しさは、この作品に “ゲーム” を超えた芸術の領域を感じさせてくれます。ネルガルが堕ちた魔道の果て──それは、誰にでも訪れ得る未来

ヘクトル編でネルガルを倒したときの台詞は、エリウッド編とは少し異なります。

「もっと力を…もっと強くならねば…私は、私は...何のために...力が欲しかったのだ..」

終章ネルガルの死亡台詞より

この言葉は単に「力に溺れた哀れな魔道士の末路」とも受け取れます。

しかし、異伝を見たプレイヤーであれば、この言葉の意味がよく分かるはずです。

そうなってしまったのは、彼の心を侵した「古代魔道の力」が深く関係しています。

パントですら狂いかねないこの世界の魔道の引力

パントはエトルリアの魔道軍将、そしてアトス唯一の弟子です。強くて、情に深く、愛妻家でもあり、誰にも縛られることのない自由人。まさに、誰からも尊敬される非の打ちどころのない人物です。

そんなパントですら、魔道のことになると貪欲な獣のように力に吸い寄せられてしまいます。

ホークアイ「おまえは、元々戦いを好むたちではない…だのに、こと魔道が絡むとおまえは、たちまち貪欲な獣のようになる。…なぜだ。」

パント「そんな風に感じるかい?…だったらそうなのだろう。確かに、戦いは好かない。だが…この、魔道の気配は人を狂わせるよ。その力が大きくなればなるほど…何もかもを引き寄せる。」

パント×ホークアイ支援会話より

もしもパントが愛する妻を戦争で奪われ、怒り、自分を責め、ネルガルのように力を求め続けたら。その末にかつて愛した妻のことすら忘れ、ただ己の力を求めるだけの破壊者になっているかもしれない。

この会話からは聖人とも言える彼ですら抗えぬ魔道の引力が、確かに感じ取れます。

カナスやテオドルが語る魔道の代償、止められない知への欲求

カナスの支援会話では彼の兄弟が闇魔法に飲み込まれ、植物人間になったことが語られます。

「…兄たちは「闇」の強さに取り込まれてしまいました。生きていて…呼吸もしている。目も開いている。でも…少しも動きません。一言、声を発することさえも…でも…僕は先を見たい。その欲求を抑えることができない。」

カナス×パント支援会話より

古代魔道の探求は術者の人生を狂わせる。しかし、知識の探求を止めることはできない。

この世界の魔道という強力な力の副作用、危険性をプレイヤーに示してくれる会話です。

ネルガルの過去に迫る直前、異伝マップに登場する敵将テオドルの言葉によって、その力の代償がより明確に語られます。

「闇魔道を学ぶ人間の宿命ですね。闇を求める者は、みずから闇に入らなければならない。最奥の闇を究めようと思うのなら、いずれは人間をやめることになる…いうなれば、力に対して器がついていかないんですよ。大した資質も持たない者が強大な力を手にしようとして、自我を無くしてしまう……そもそも、何故自分が力を求めているのか分からなくなることも、しばしば。でも、生きたまま力を手にできる者は、ほんの一握り。手にした力の素晴らしさに比べれば、わずかな代償と言えるでしょう。」

異伝マップクリア前のテオドルの台詞より

大賢者に肩を並べるほどの実力を持つネルガル。かつて竜と結ばれ、家族を守るために戦った彼が、今や人智を超えた魔道の奔流に呑まれ、守るべき大切なものすら傷つける存在になり果てた。

パントやカナスらの台詞は、この世界の魔道の果てにある終着点がネルガルそのものであることを示唆しています。

誰も抗うことのできない魔道の引力をプレイヤーが目の当たりにすることで、「愚かな殺戮者」としてのネルガル像に揺らぎが生まれ、彼への同情や理解の余地が芽生えます。

ネルガルを単なる悪役で終わらせないための導線が、物語の随所に張り巡らされ、プレイヤーを巧みに視点誘導する──その語りの緻密さこそが、プレイヤーに単なる勧善懲悪を超えた視点を促し、本作に独特の深みと余韻を与えていると言えるでしょう。

皮肉なネルガルの末路を強調するジャファルの存在

ジャファルは赤子の頃、ネルガルに拾われ、人の心を持たぬ殺人道具として育てられました。黒い牙では死神の異名で恐れられるほど強く冷酷な男になりました。

ニノもまた、赤子の頃からソーニャに育てられました。彼女は、リキアで竜の秘密を守る一族の生まれ。しかし、家族は皆、ソーニャの手で殺されてしまいます。

赤子だったニノだけはネルガルの気まぐれで生かされ、ソーニャが育てることになりました。ソーニャからは母親らしいことは何一つしてもらえませんでしたが、ニノはソーニャを母だと信じて育ちました。

同じような辛い境遇で育った二人。しかし、ニノはジャファルと違って感情豊かな少女でした。

ジャファルの周囲にいた黒い牙の仲間たちは、命を奪う裏稼業に身を置きながらも、それぞれに感情を持っていました。しかし、ジャファルはそこに加わることなく、感情というものを理解せず、ただ命令をこなすだけの日々を送ってきたのです。

そんな彼の世界が揺らいだのは、任務に失敗して重傷を負ったときのこと。誰よりも非情であるはずの自分のために、ニノは危険を顧みず駆け寄り、手を差し伸べました。与えられたことのなかった優しさ、見返りを求めない好意――その温かさは、これまで白と黒しかなかった彼の人生に初めて色をもたらすものでした。

自分には無縁だと思っていた “心” というものが、ニノの行動によって初めて自分の中で息を吹き返したのです。

その後、とある任務でジャファルはゼフィール王子の暗殺と共にニノの殺害を命じられます。しかし、任務での暗殺対象だったゼフィール王子を、自分の命の代わりに助けてほしい──そう言い出す彼女の純真さ、優しさに改めて触れ、ジャファルはその生涯をかけてニノを守ることを決意します。

ジャファルが黒い牙を裏切り、命を賭してニノを守ろうとする場面は、本編中でも屈指の名シーンです。

死神として生きてきたジャファルはようやく「感情を持つ一人の人間」としての生を得たのです。この場面でのジャファルの変化に胸を打たれた人は多いのではないでしょうか。

一方で、かつて人の心を持っていたはずのネルガルは、その記憶すら失い、今や人であった痕跡すら感じさせません。まるで人間の形をした死神のようです。

殺人道具として育てられながらも、ジャファルの中にはまだ痛みを感じる心や、誰かの手を求める未熟さが残っていました。だからこそ、彼は「人」としての生を取り戻すことができたのだと思います。

自分自身が傷つくことがなければ、傷ついた人の気持ちや、そんな人間を守ろうとしてくれる人がいる優しさに気づける機会も失われます。

ネルガルはあまりにも強くなりすぎました。その力は、心を守る殻ではなく、心を失わせる檻になっていたのでしょう。

もし彼のそばに、ニノのような存在がいたなら──

ジャファルが「人」になれたように、彼もまた心を取り戻せたのでしょうか。そう考えずにはいられません。

ジャファルとネルガルの主従関係や心の変化の対比的な構図が描かれることによって、皮肉なネルガルの末路が強調されます。

こうした対比の中に浮かび上がるのは、リムステラやレナートの台詞にも見えた「人間らしさとは何か」という根源的な問いです。

感情を捨て、ただ力を求めた男と、感情を知り、心を取り戻した少年。その二人の交差が、物語に深い陰影を与え、ネルガルの末路に一層の哀切を刻んでいるように感じられます。

力の先にあるものは?マシューに重なるかつてのネルガルの面影

密偵マシューは、ヘクトルと共に旅をする中で、かけがえのない存在──恋人レイラを、残酷な別れによって失います。レイラは任務で黒い牙へ潜入していましたが、スパイであることが露見し、ジャファルに殺害されてしまいます。

直前にマシューがレイラにプロポーズするシーンを見せられていたプレイヤー視点でも、かなりショッキングな展開でした。

──もしも自分にもっと力があれば、彼女を守れたのだろうか?

そんなマシューの心の変化は、ヘクトルとの支援会話の中にも表れています。

ヘクトル「しかし結構、お前も変わったよな。昔はレイラにも、密偵は戦うもんじゃねえって言ってたのによ。」

マシュー「ええ、まあ。前は、それが格好いいと思ってたんですよ。へたに汗かくより戦いは他の誰かにまかせといて、おれはきっちり裏方の任務こなしてりゃいいってね。けど、この旅に出てから・・・ちょっと心境の変化ってやつがありましてね。」

マシュー×ヘクトル支援会話より

今まで戦いは他の者に任せて裏で密偵の仕事をこなすことが最善だと考えていたマシューが、前線でヘクトルと肩を並べて戦うことを望みます。

力がなければ大切なものを守れない──

そんな悔恨が、彼の胸に残り続けているように思えてなりません。

マシューとネルガル──彼らはともに、「大切なものを自らの手で守れなかった」という喪失の痛みを抱えています。

明確には語られていませんが、彼らはその苦しみから力を求め始めたのでしょう。ネルガルの胸には、その悔恨とともに、魔道と知識への飽くなき渇望もまた渦巻いていました。

古代魔道の力は、彼が気づかぬうちに少しずつ心を蝕んでいきました。

そして、いつしか消えるはずのない記憶さえも奪われ──

かつて「守るため」に求めた力は、「傷つけるため」の力に変質していたのです。

レイラを失ってなお、前を向こうとするマシューの姿には心を打たれます。しかし、ふと彼に重なるのは、かつて同じように何かを失い、力を求め、やがて闇に堕ちた男の面影──

マシューが力を求める先にあるものはネルガルなのか?

その対比に思いを巡らせるとき、彼の選ぶ道を無条件には肯定できない複雑な想いが芽生えます。

かつてネルガルもまた、大切なものを守れなかった悔恨から前を向こうとしていたのかもしれない──

そう思えば思うほど、力の先に待ち受けていた破滅の重みが、よりいっそう哀しく胸に迫ります。

レベッカとダーツの会話が映す、もう一つの “家族の再会”

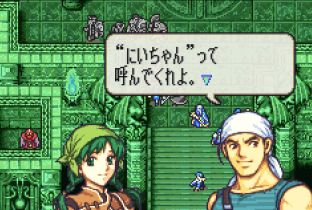

ダーツは、5年前に港町バドンで重傷を負っているところを、海賊ファーガスに拾われました。ダーツにはそれ以前の記憶がありません。

彼は、レベッカやウィルが見間違うほど、レベッカの兄・ダンにそっくりであり、ダンが消息を絶ったのと同じ5年前、同じ場所で記憶を失っています。さらにメタ的な要素ではありますが、ダーツとレベッカ、ウィルの支援値の初期値が高いことから、ダーツがダンであることは、ほぼ間違いないでしょう。

支援会話の中でレベッカはダーツを兄ではないかと疑い、証拠を探そうとします。しかし、ダーツはそれを止めさせます。こんなかわいい妹が自分にはいたかもしれない──そう思い続けられることの方が、今の彼には大切だったのです。

記憶を失ったダンが、長い歳月を越えて家族であるレベッカと再会する構図は、同じく記憶を失ったネルガルが、かつての家族──ニニアンやニルスと再会する構図に重なります。

しかし、その結末はまったく異なります。

ネルガルは最後までニニアンたちが我が子であると気が付くことはありませんでした。

死に際に妻の名である「エイナール」という言葉が口をつきかけるも、その意味に辿り着くことなく彼は絶命します。

その瞬間、ニルスは理由もわからぬまま、静かに涙を流します。

彼の本能だけが、目の前の男が “父” であったことを、確かに感じ取っていたのでしょう。

もしも、ニルスがネルガル討伐の前にその正体に気づいていたなら──

かつてのように「とぉちゃん」と呼びかけることができていたなら──

ネルガルもまた、完全に記憶を取り戻せずとも、自分がかつて誰かを大切に思っていたことだけは気づけたかもしれない。

たとえ一方だけでも気づけていたなら。

言葉を交わすことができていたなら。

飲み込まれた闇の中で、ほんの小さな光を見出すことができたかもしれないのです。

レベッカとダーツのやり取りに触れたとき、そんな “もしも” の再会が胸をよぎりました。

そして私はネルガルという人物がいっそう哀れに、そして切なく思えてなりませんでした。

2万ゴールドの女に見る、手段を目的とする愚かさの普遍性

2万ゴールドの女──そう自称するファリナは、金に目がない天馬騎士。

仲間たちに契約金を自慢し、支援会話でもお金の話ばかり。ダーツには「金の亡者」とまで言われる始末です。

そんな彼女ですが、なぜそこまでお金に執着するのかを知ると、少し見方が変わってきます。

ファリナがお金に執着するようになったのは自分を助けてくれた姉のためでした。「私がまだ見習いの修行中で・・・部隊が全滅寸前になってもうおしまいって思った時・・・姉さん、任務を放り出して私のこと助けに来たでしょ。そのせいで性悪のベルン貴族にとんでもない額の違約金要求されて・・・姉さん、今もそのお金支払わされてるじゃない。」

「だから、姉さんは甘いのよ。身内だからって、そこまですることないのに。半人前の、おばかな天馬騎士なんて・・・ほっとけばいいのにさ。」

「・・・だけど、本当は・・・・・・うれしかった。だから、私にできることはしようと思って。」

ファリナ×フィオーラ支援会話より

手段が目的となったように見えていたファリナ。しかし、彼女は本来の目的を見失ってはおらず、最終的に家族のために貯めたお金を使いました。

ファリナが本来持っていた他人を想う心は、身内にとどまらず、困っている仲間へも向けられました。

「ドルカスさん。これ、費用の足しにしてよ。自慢じゃないけどけっこう入ってるから。これで奥さんの病気治してあげて。」

「いいっていいって。こんなの、どうってことないわ。なんたって私は2万ゴールドの女なんだから!」

ファリナ×ドルカスの支援会話より

最初は自分のせいで借金を背負った姉のために欲したお金。姉と喧嘩して家出をした後、ファリナはいつの間にかその手段でしかない ”お金” が目的になっていました。しかし、彼女は決して盲目的になっていた訳ではなく、長い旅の中で姉と再会し、ようやく本来の目的を果たすことができました。

一方で、同じように大切なもののために力を求めながら、そこから迷い、戻れなくなった人物がいます。

そう、ネルガルです。

彼は家族を守れなかった苦しみをきっかけに力を求め、いつの間にかその目的を見失い、ただただ “力” という手段が目的となっていました。

ファリナの歩みは、ネルガルが力に囚われていったその道筋に、どこか重なって見えます。ファリナの支援会話を通して、ネルガルが本来の目的を忘れて力を求めるだけの存在になってしまったのも、誰もが陥る普遍的な愚かさの延長に過ぎなかったのだと気づかされます。

支援会話のひとつひとつにまで、物語の主題がにじむように描かれている──その構成の巧妙さが『烈火の剣』という物語の、見逃せない魅力のひとつです。

終わりに

この記事では書ききれませんでしたが、『烈火の剣』という物語には、プレイヤーの心に残る数多くのキャラクターが登場します。中でもネルガルは、単なる悪役にとどまらない奥行きのある存在として描かれています。彼は人間でありながらその人間性を失い、その過程や背景が多層的に描かれることで、物語に深い陰影を与えています。ネルガルが生み出したモルフたちもまた、彼と対比的な側面を見せることで、物語の核となるテーマを静かに、強く浮かび上がらせていきます。

この物語のすごさは、そうしたテーマが、主軸のストーリーだけでなく、支援会話やキャラクターの立ち位置といった細部にまで散りばめられていることにあります。

この記事でいくつか例を挙げたように、本編を通して描かれてきたキャラクターたちの言葉の端々や選択、そしてその結末が、異伝で描かれるネルガルの過去と重なったとき──本編で語られなかった彼の辿った人生そのものがプレイヤーの中に静かに浮かび上がってきます。

ネルガルは何を思って1000年を生きてきたのか。

ネルガルとは本当はどんな人物だったのか。

物語から投げかけられる様々な問いに、明確な答えは示されません。けれど、それゆえにこそ、『烈火の剣』はただ “語られた物語” ではなく、プレイヤーの中に “問いとして生き続ける物語” となるのです。

『烈火の剣』という作品が、長く愛される理由の一つは、こうした余白の深さと、テーマが構造として物語に織り込まれている美しさにあるのだと、初見プレイながら感じることができました。

長くなりましたが、感想文は以上です。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

私はこれからもFEシリーズを1ファンとして応援していきます。いつか、人竜戦役時代を描いたもうひとつの『ファイアーエムブレム』を遊べる日が来ることを、ひそかに願ってます。

コメント(5 件)

5(管理人) 2025-04-29 07:13 コメントありがとうございます。 |

4(ID: 2760909191) 2025-04-28 09:52 ネルガルに関するテーマが支援会話などの各所にちりばめられているという見方で見た事がなかったので、とても感銘を受けました…カナスやパントはともかく、ファリナやレベッカの支援にまで散りばめられていたとは… |

3(管理人) 2025-04-27 23:25 コメントありがとうございます。 |

2(ID: 1296273740) 2025-04-27 19:26 自分は当初遊んだとき、まだ小学生の時分だったのとエリウッドとニニアンの支援を進めていたので、最後の絵はその2人だと勘違いしていました。 |

1(ID: 1855949853) 2025-04-27 12:01 人竜戦役の時点でニニアンもニルスも数千年は生きていると思うにですが、その時点でネルガルは人の理を外れているのではないでしょうか? |