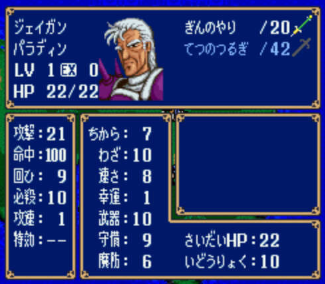

その呼び名の元となった男こそ、『暗黒竜と光の剣』『紋章の謎』に登場するジェイガンです。

一見ただの “経験値泥棒” かと思いきや、実は知れば知るほど味わい深い――この記事では、そんなジェイガンの魅力を存分に語っていきたいと思います。

- 頼りすぎは禁物、“初見殺し” の落とし穴

- 実は戦術の要 ― ”ジェイガン枠” の真の役割

- 「ラングよ、剣を取れ」― 名シーンで見せる理想の臣下像

- ジェイガンが体現する “受け継ぐことの尊さ”

- “ジェイガン枠” の原点にして頂点

頼りすぎは禁物、“初見殺し” の落とし穴

ゲーム開始直後から仲間になり、いきなり上級職「パラディン」で登場するジェイガン。

高い初期ステータスと騎馬の機動力、さらには、“ぎんのやり” という、通常なら中盤〜終盤で手に入る強力な武器を携えています。序盤の敵など彼の前では虫けら同然。まさに “無双状態” です。

――しかし、ここに『ファイアーエムブレム』初心者を陥れる罠が潜んでいます。

ジェイガンに頼りきって敵を倒していると、いずれ主力となるべき下級ユニットたちが成長する機会を失ってしまうのです。

しかもジェイガン本人は成長率が非常に低く、レベルアップしてもステータスがほとんど伸びません。

そのまま中盤に差し掛かる頃には、全体の戦力が足りず、にっちもさっちもいかない……そんな “詰み” に近い状況へと陥ることも。まさに「初見殺し」の典型です。

“ジェイガン枠” は序盤の頼れるお助けキャラであると同時に、慎重に扱わなければならない “罠キャラ” の顔も持っている――そんな油断ならない存在なのです。

実は戦術の要 ― ”ジェイガン枠” の真の役割

ジェイガンは前述した初見殺しの一面もありますが、ゲームを有利に進める上で重要な役割も担っています。

彼の高い初期ステータスは、序盤において戦線を安定させる「壁役」として、また、育成したい下級ユニットにとどめを譲るための「削り役」として、非常に重宝されます。

さらに、彼が所持する “ぎんのやり” を温存し、中盤以降に育った仲間へ受け渡すことで、部隊全体の戦力を底上げすることも可能です。こうしたリソースのやりくりや、ユニットの成長を見越した使い方こそ、戦略ゲームとしての『ファイアーエムブレム』の醍醐味といえるでしょう。

まさに、“使い方次第” で真価を発揮するユニット。

つまり、「どう活かすか」にこそプレイヤーの腕が問われる――それこそが、“ジェイガン枠” という存在の本質であり、ファイアーエムブレムというゲームの戦略性を象徴する存在なのです。

「ラングよ、剣を取れ」― 名シーンで見せる理想の臣下像

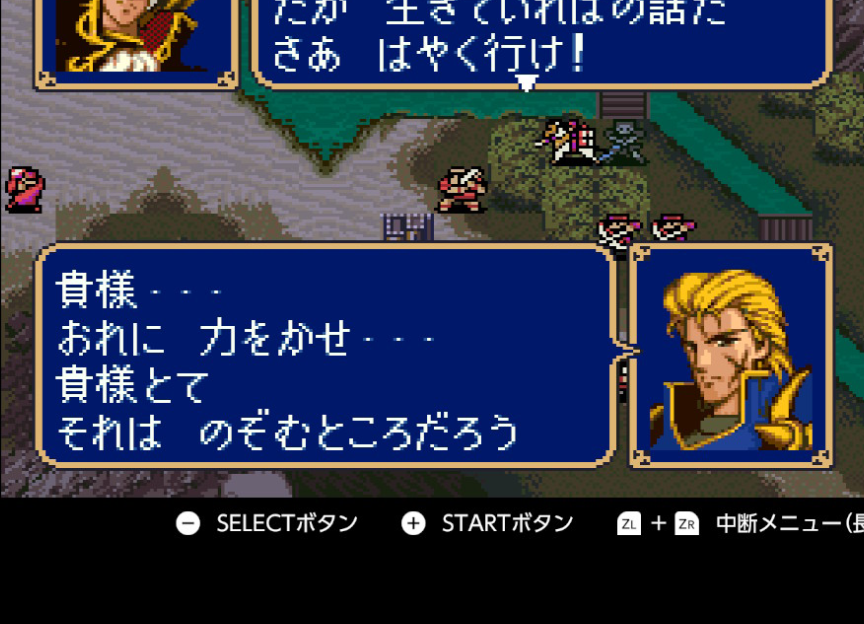

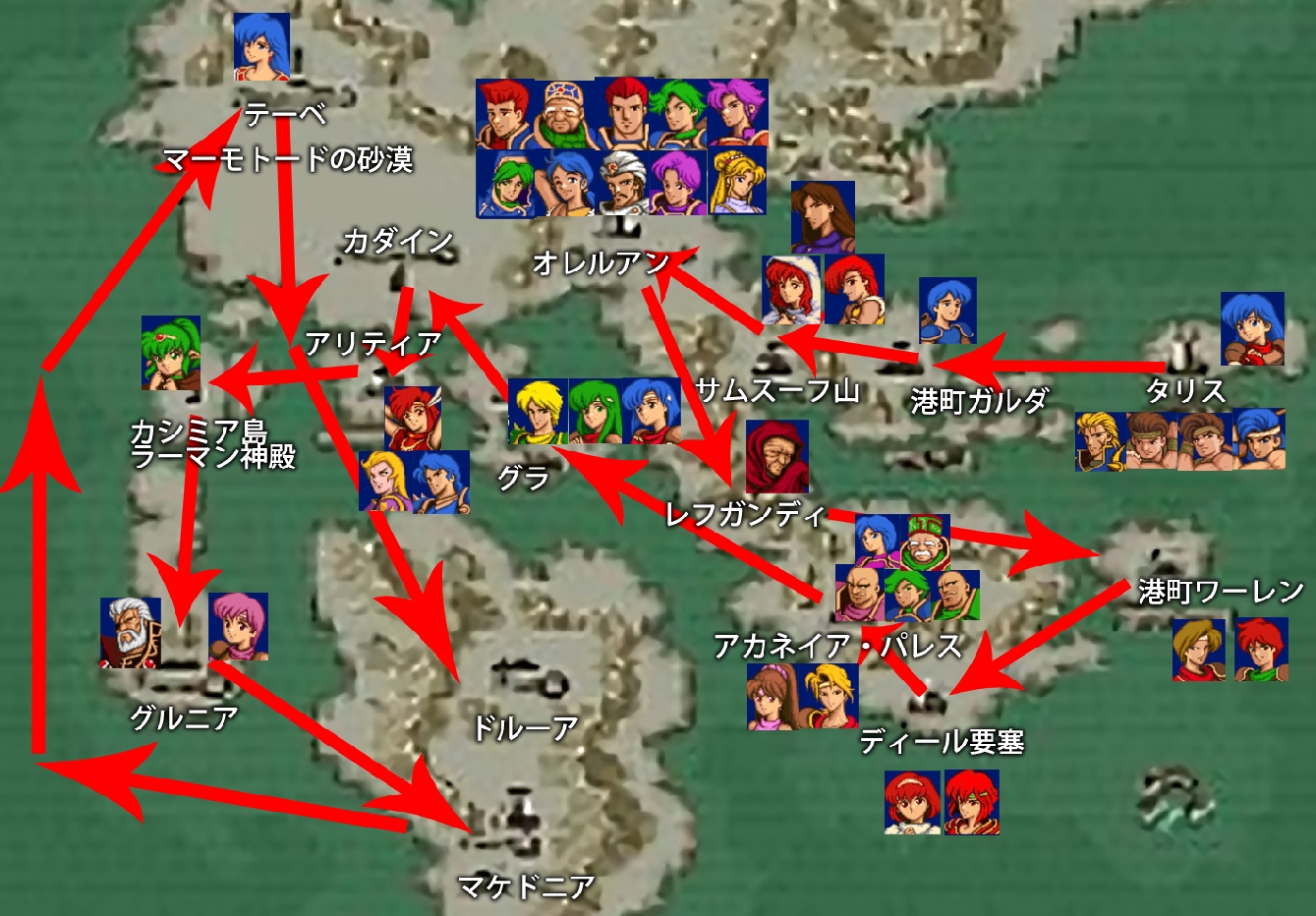

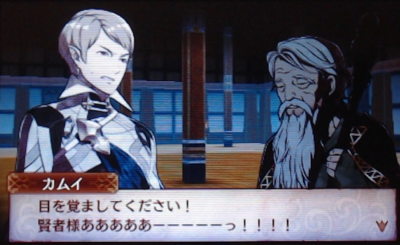

『紋章の謎』第1部では、お助けユニットの代名詞だったジェイガン。

しかし第2部において彼は、単なる初期ユニットの枠を超え、「臣下とは何か」という問いにひとつの鮮烈な答えを突きつけてくれます。

1部で共に戦ったジェイガンは、病に倒れたモロドフに代わり、マルス軍の軍師として再びその傍らに立ちます。

老いてなお、彼は若き主君を支え続ける覚悟を貫いていました。

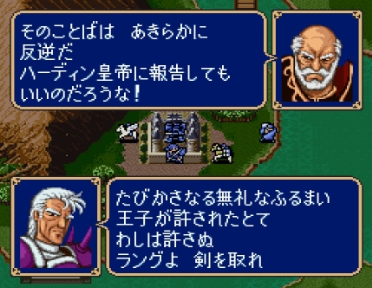

第2部1章――アカネイア神聖帝国から派遣された将軍ラングは、その権威を笠に着て横暴の限りを尽くし、ついには無実のユミナとユベロを見せしめに処刑しようと連れ去ります。

怒りに震えるマルスに対し、ジェイガンはあくまで冷静に「ここは我慢するのです」と諫めます。

ラングを討つことができれば、ユミナとユベロの命は救えるかもしれない。

だがそれは同時に、アリティアが帝国に反旗を翻すことを意味する――しかも今のアリティア軍は、戦力が整っておらず、ラング軍に抗える状況ではない。

この場で衝突すれば、勝ち目のない戦に国を巻き込み、さらなる悲劇を招く結果となる。

グルニア王家の子らの命と、アリティア全土の民の命――

天秤にかけるにはあまりに酷な選択を前にして、老練な軍師は現実から目を逸らさず、冷静に勝機のなさを見極め、その理性でもって、主君の激情を受け止めたのです。

この場面で光るのは、ジェイガン本来の持ち味――経験に裏打ちされた慎重さと冷静な判断力です。

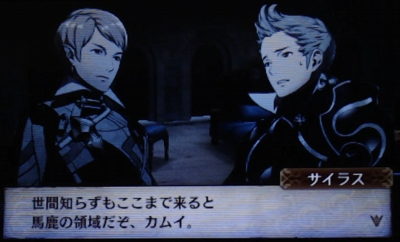

ところが第3章。ラングの傍若無人ぶりが限界を超えたとき、マルスはついにラングの命令に背き、反抗の意思を示します。

多くのプレイヤーは「またジェイガンが諫めるのでは」と予想したことでしょう。

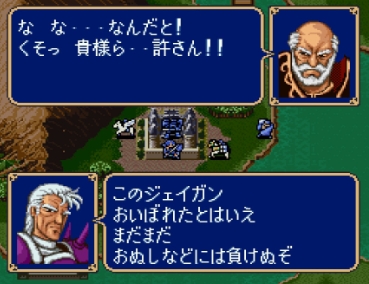

そこに冷静沈着な老軍師の姿はもうありませんでした。

マルスの傍らに立っていたのは、アリティア王国が誇る聖騎士――ジェイガン。

その凍てつくような眼差しはラングを貫き、彼の動きを封じるかのように、鋭い一振りが突きつけられます。

「わがアリティアの王子に対して、たびかさなる無礼なふるまい、王子が許されたとてわしは許さぬ。ラングよ、剣を取れ。このジェイガン、おいぼれたとはいえ、まだまだおぬしなどには負けぬぞ。」

それは、アカネイア神聖帝国との全面戦争をも覚悟した決意の言葉。

常に冷静だったジェイガンが、マルスの感情に共鳴するかのように怒りを露わにする名シーン――そこには、主君への忠義を超えた “覚悟” の重みがありました。それは無謀ではなく、「主君の正義」を信じた上での選択だったのです。

国の安泰すら天秤にかけながら、迷いなく主君の剣となる姿。その先に待ち受ける苦難へと、真っ先に足を踏み出すその背中は、まさに臣下の鏡です。

「ジェイガンかっけぇ……」

私も、思わずそうこぼしてしまいました。

感情的になる主君を諫めるのも臣下の務め。けれども、主君が “正義” に立ち上がるときは、その覚悟を信じ、ともに矛を振るう――それこそが忠臣の在り方なのです。

理性、信念、そして揺るぎない忠義――それらすべてを兼ね備えたジェイガンは、まさに「理想の臣下像」として、多くのプレイヤーの胸に刻まれたことでしょう。

しかもこの場面は、プレイヤー自身もラングの横暴に憤りを募らせ、我慢の限界に達しつつあるタイミングです。

そんな中で放たれるジェイガンの毅然たる一喝は、まさにプレイヤーの鬱屈した感情を代弁する、胸のすくような名シーンでした。

ジェイガンが体現する “受け継ぐことの尊さ”

上級職ユニットとして、序盤から圧倒的な力を見せるジェイガン。

しかし、彼に頼りすぎると、他のユニットが育たず、やがて戦力が頭打ちになり、詰む――。

そんな “初見殺し” な特性は、ただのゲーム的な罠ではなく、ある種の哲学を感じさせます。

それは、「老兵は前に出るのではなく、後ろから若い世代を支えるべきだ」という姿勢です。

ジェイガンは、豊富な経験をもとに若者を導き、自らの時間やリソースを後進の成長のために注ぎます。

最前線で手柄を立てることなく、陰から若い兵士たちを支え、その成長を見守る。

ゲームが進むほど、育った下級ユニットが力を発揮し、戦況は有利になっていきます。

この構造自体が、「後進へ受け継ぐことの尊さ」を、ゲームプレイそのもので体感させてくれるのです。

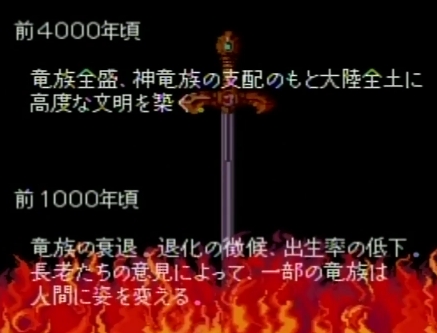

思えば、ナーガもまた信じていました――

限りある命を燃やしながら発展と希望を紡ぎ出す、“人間の活力” こそが、竜と人の双方を破滅から救うのだと。

その短き生を惜しみなく使い、次の世代へと意志を託していく――その活力が、アカネイア大陸の未来を照らす光となる。

そして、ジェイガンの在り方もまた、その “受け継ぐこと” の尊さを証明しているかのようです。

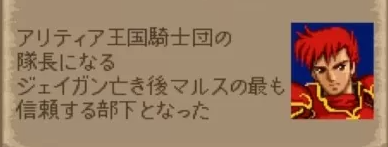

彼亡きあと、アリティア騎士団の新たな隊長となるカインも、その背中を見てたくさんのことを学び取ったことでしょう。

過去から受け継がれた意志は、静かに燃えながら新たな時代へと受け継がれてゆく。

ジェイガンというキャラクターは、単なる “お助けユニット” ではなく、遊びと物語が一体となって描く世代交代による意志の伝達の象徴とも感じられます。

受け継ぐ者、受け継がれる者の想いをプレイヤー自身が、遊びを通して体感できる――物語と戦略シミュレーションが美しく噛み合うこの構造には、ファイアーエムブレムという作品ならではの語りと遊びの融合美が感じられます。

先日、『ファイアーエムブレム ヒーローズ』では、シリーズ35周年記念として比翼マルス&シーダが登場しました。マルスの背後には、紋章の謎1部でともに戦った初期メンバーたちが描かれていましたが、そこにジェイガンの姿はありませんでした。

それはまるで、彼自身が一歩引いて主君や若い世代を見守る立場を貫いているかのようです。『紋章の謎』本編で見せた “ジェイガンらしさ” が、ここにも感じ取れます。

“ジェイガン枠” の原点にして頂点

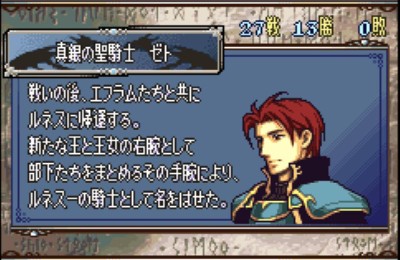

ファイアーエムブレムシリーズにおける「ジェイガン枠」とは、序盤から登場する強力な上級職ユニットでありながら、自らは前に出すぎることなく、若い世代を導き、その成長を支える――そんな “お助けユニット” の系譜を指します。

その名を冠するジェイガンこそが、その始まりにして、「ジェイガン枠」の理想像を体現する存在です。

老いてなお忠義を貫き、時に主君を諫め、時にその信念に槍を捧げて、主君の進むべき道を切り開く。

戦場では前線を若き者に譲り、自らはその背を支え続ける。

遊びと物語の両面から、“次の世代へと意志を繋いでいくことの尊さ” をプレイヤーに体感させてくれる――

ジェイガンは、すべての “ジェイガン枠” の原点にして、いまなお越えられぬ頂なのです。