この記事は、私がファイアーエムブレム紋章の謎の初見プレイした感想をまとめたものです。

私がゲームプレイ時にストーリーに関する情報をメモした記事は「紋章の謎タグ一覧」にまとめています。また、X(旧Twitter)上でも「#ぷあーと紋章」というハッシュタグで進捗や感想を投稿していたので、興味のある方はどうぞ。

- 注意点

- クリア済みのFEシリーズ

- 予想外に惹き込まれたストーリー

- 印象深いキャラクターたち

- FEシリーズお馴染みの竜族のルーツを知れた

- アニメ調で描かれた顔グラフィックの魅力

- 1部のキャラクターの淡泊さが、2部の物語を引き立てた

- 有名なネタキャラクターたち

- マップ攻略で活躍したユニット

- ゲーム内だけでは知り得ない重要情報の多さについて

- 手頃で遊びやすいマップ設計

- ほとんどのマップでボスが弱かった

- 負けたら死!スリル満点の闘技場

- 戦闘結果がやり直しで変わる――手軽さと“ズルの罪悪感”の狭間で

- 遊びにくかった点

- 終わりに

注意点

この記事には紋章の謎のネタバレを含みます。それと私がプレイ済みFEシリーズについて触れている文章もあるため、それらについても絶対にネタバレを踏みたくないという方は読まないことをお勧めします。

また、聖戦の系譜を比較対象として、ネガティブな要素を挙げている部分がありますが、批判の意図は一切ありません。(聖戦の系譜については 聖戦の系譜初見プレイ感想に書いた通り、大好きな作品のひとつです)

私は紋章の謎を初見で一周しただけですので、もしかしたら間違った解釈などあるかもしれませんが、ご容赦ください。クリア済みのFEシリーズ

前提として、私が『紋章の謎』プレイ時に最後までクリアしたことがあるFEシリーズは以下です。- 聖戦の系譜

- 覚醒

- 風花雪月(+無双風花雪月)

- エンゲージ

予想外に惹き込まれたストーリー

ストーリーは想像を遥かに超えて面白かったのですが、感想文が長くなったので、別記事に分けました。「予想外に惹き込まれた『紋章の謎』のストーリー(初見プレイ感想)」を参照してください。

印象深いキャラクターたち

『紋章の謎』には心に残るキャラクターが数多く登場しますが、そのすべてを紹介するのは難しいので、今回は特に印象深かったキャラクターを紹介したいと思います。

オグマ

「なぜオグマに心を奪われるのか―義に生きる傭兵隊長の魅力を紐解く」に記事を分けました。

ジェイガン

「“ジェイガン枠”の原点にして頂点 ― その名はジェイガン」に記事を分けました。

ミシェイル

「『紋章の謎』で最も心を揺さぶられた男、ミシェイル」に記事を分けました。

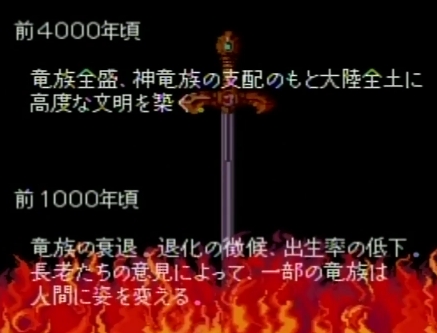

FEシリーズお馴染みの竜族のルーツを知れた

ファイアーエムブレムシリーズでおなじみの存在、竜族──マムクート。その成り立ちが、シリーズの原点のひとつである『紋章の謎』で詳細に語られています。

すべての作品に共通する設定ではありませんが、シリーズ初期に築かれたこの世界観は、その後の多くの作品に引き継がれています。『紋章の謎』から読み取れる竜族や竜人にまつわる設定については、別途「竜族、竜人族関連の設定まとめ」として整理してあります。

振り返ると、初めて『覚醒』をプレイした際、マムクートたちの正体について十分に理解していませんでした。「竜石の力を使いすぎると命を削るリスクが伴う」という重要な設定も、『紋章の謎』をプレイするまで知りませんでした。

神竜の力を使い果たすと寿命を迎えるという設定は、最近の『エンゲージ』にも受け継がれています。

もし『紋章の謎』の設定を知った上で『覚醒』をプレイしていたら、ノノに竜石を使わせる場面でもっと慎重になっていたでしょう。

シリーズでおなじみの竜族たちのルーツを知ることで、今後の作品をより深い理解と感慨を持って楽しめるようになります。『紋章の謎』をプレイすることは、後続のファイアーエムブレム作品をより豊かに味わうための重要な意味を持っていると言えます。アニメ調で描かれた顔グラフィックの魅力

『紋章の謎』では、登場人物たちの顔グラフィックがアニメ調で描かれており、遊び始めた直後からマルスやシーダの表情に強く惹きつけられました。

『FEH(ファイアーエムブレム ヒーローズ)』に実装されている『紋章の謎』のキャラクターの多くは、リメイク版『新・紋章の謎』をベースにしたリアル寄りのグラフィックで登場しており、私の中ではリメイク版のビジュアルが定着しているキャラクターも少なくありません。

たとえば、1部2章で仲間になるオグマもそのひとりです。リメイク版では精悍なリアル調のデザインでしたが、原作『紋章の謎』では、隊長らしい頼もしさに加えて、優しさも感じられる眼差しが印象的なアニメ調のグラフィックが強く記憶に残っています。

マリクなども同様で、多くのキャラクターについて、リメイク版よりオリジナル版のデザインの方が好みだと感じました。もちろん、リメイク版のリアルなタッチにも独自の良さはあります。しかし、デフォルメされたアニメ調のグラフィックは、キャラクターの「かっこよさ」「美しさ」「かわいさ」といった魅力をよりストレートに、強く引き出しているように思います。そうした表現の濃さが、個人的にはとても魅力的でした。

1部のキャラクターの淡泊さが、2部の物語を引き立てた

1部では、ゲーム中であまりキャラクターの掘り下げが行われないため、どんな人物なのか分からないまま仲間になるキャラクターが多くいました。

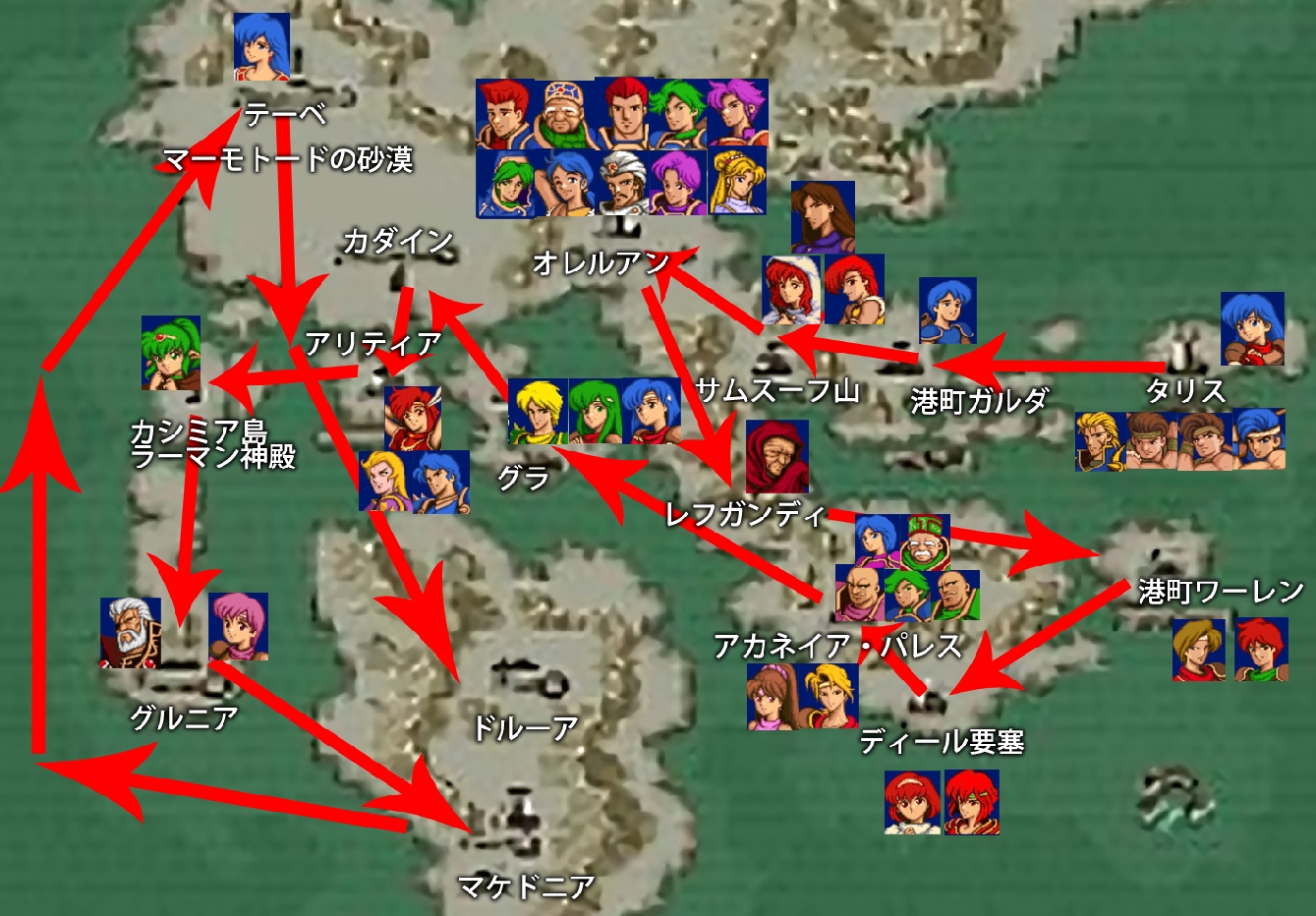

多くの仲間が、明確な理由も語られないままアリティア同盟軍に加わっていきます。

たとえばレナは、港町ガルダで病人たちを救うために薬草を探しにデビルマウンテンを訪れていたはずですが、アリティア同盟軍に助けられた後、そのまま同行することになります。

「町の病人たちはどうするの?」「なぜそのままついてきたの?」と、正直疑問に思ったものです。

また、一時的な協力者だったはずのワーレンの傭兵、シーザやラディも、章が終わると何の説明もなく正式に仲間に加わります。

もともとファミコン時代に作られた作品ですから、細かいことに突っ込むのは野暮というもの。とはいえ、『聖戦の系譜』のようにキャラクターの背景や心情描写がしっかり掘り下げられた作品を先にプレイしていたため、「もっと仲間になる理由がほしい!」「各キャラクターの背景を知りたい!」という気持ちはどうしても湧いてきました。

当時の『FE』作品では、キャラクターの細かい設定や深堀りは、漫画・小説・資料集といったゲーム外メディアに委ねられることが多かったことも影響しているのでしょう。

しかし、今振り返ると、この「淡泊さ」こそが、2部の物語を一層引き立てる重要な役割を果たしていたように思います。

たとえばオグマは、1部では単なる「タリスから派遣された兵隊長」という立ち位置のキャラクターでしたが、2部では序盤から物語における重要人物として活躍します。

さらに、シーダとの知られざる過去が明かされ、1部からは想像もつかないほど魅力的な存在へと変貌しました。

そして、2部でその愛着を持ったキャラクターたちに新たな設定や物語が与えられることで、それらの情報がプレイヤーの心にすっと馴染み、キャラクターへの思い入れがより一層強まります。

この流れは、物語に対する没入感を高めるうえでも非常に効果的だったと感じました。

仮に2部の設定が後付けだったとしても、まったく違和感を覚えさせない、見事なキャラクターの肉付けだったと思います。

有名なネタキャラクターたち

FEシリーズには、なぜかその作品をプレイしていなくても知っているネタキャラクターが存在します。『紋章の謎』にも、プレイ前から知っていたネタがいくつかあったので、ここで紹介していきます。

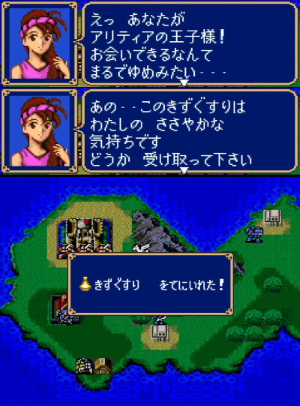

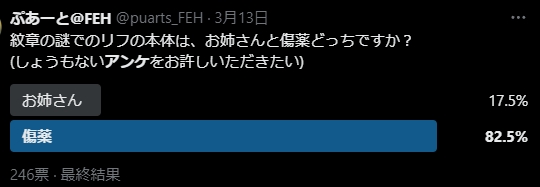

きずぐすり

まずは、FEシリーズで最も有名なアイテム「傷薬」。最初のマップで登場するのを見て、感動しました。

ちなみに X (旧Twitter)で実施したアンケートでは、「リフの本体はお姉さんではなく傷薬」が多数派でした。

マジサジバーツ

FE界隈で「マジで?」の代わりに使われる「マジサジバーツ?」。これも本作で実物を見られて感激しました。

この中では特にバーツが大活躍。手斧を最初から持っていたこともあり、1部最後までスタメンでした。後日談で「バーツは海賊になった」という噂を聞き、気になって夜も眠れませんでしたが、2部では登場せず...。

新・紋章の謎では、海賊を経て木こりになり、2部でも仲間になるそうです。

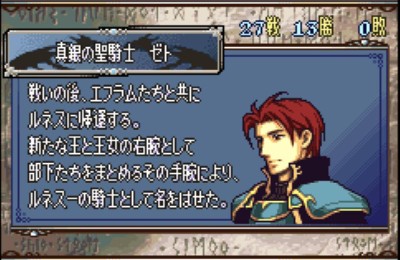

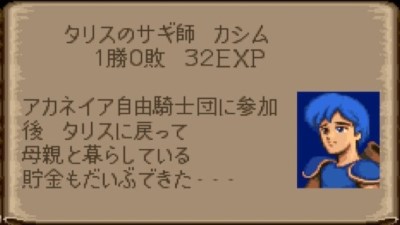

カシム ― 詐欺師キャラに秘められた哀しきストーリー

カシムはプレイ前は知らなかったキャラクターですが、仲間になるときのセリフがあまりにも胡散臭く、最初から怪しんでいました。

母の薬代をもらったのにタリスに帰らず、マルス軍についてきた時点で「もしかして金目当て?」と疑念を抱いたのですが、案の定、最後に詐欺師設定が明かされました。

ちょうど『FEH』にも実装されて話題になっていたため印象深く、弓枠のスタメンとしても最後まで活躍しました。

クリア後にデザイナーズノートを読んだところ、悲惨な裏設定が明かされ、涙が止まりませんでした。カシムよ、疑ってすまなかった。

ゲーム中ではプレイヤーに笑いを与えつつ、後から別媒体で重い背景を突きつける。この構造は、シリーズ通しても非常に珍しいものだと思います。

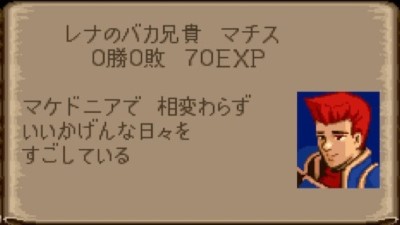

マチス

プレイ前から「妹に攻撃するバカ兄貴」として有名なマチス。

実際、1部4章でレナに会いたいと言いながら槍で突いてきた時は、恐怖を感じました。黒目が焦点の合っていない顔グラも相まって、戦争の恐怖やストレスを和らげるために薬でもやって幻覚を見ているのかと疑ったほど。

2部でも全く同じセリフで妹を攻撃してくる姿は、もはや亡霊のようで、怖さすらありました。

しかし、やはり妹を攻撃することしかできず...

この一貫性、もはや芸術です。

後日談では公式に「バカ兄貴」認定もされ、レナと結ばれたジュリアンが本当に気の毒です。

ビラク、ロシェ

ビラクは『FEH』実装時に「原作再現度が高すぎる」と話題になり、無表情な顔が目に焼き付いていました。

実際に見て、納得の再現度。

改めて凄まじい再現度の高さ。FEH を遊んでいる人間なら一目でわかります。

ロシェは、「そうだよロシェ」というネタで名前だけ知っていました。ゲーム中では、ビラクがロシェを説得する際の普通のセリフだったため、最初はなぜネタになっているのか不思議でした。

どうやら、当時流行った某漫画の主人公にビラクが似ていて、ビラクがネタキャラ化。そこから、ロシェの何気ないセリフまでネタにされたそうです。

そう言えばSNSで「いい男」「うほっ」などの文字列とともに見た記憶が...。

シリウス

「すまぬ仮面」という愛称で知られるシリウスも、プレイ前から有名でした。

「きっと “すまぬ” が口癖なんだろう」と想像していたのですが、いざ2部4章で登場すると、なぜかオグマしか「すまぬ」と言わない。

待てど暮らせどシリウスは謝らず、ついに最後の戦い、メディウス戦にて初めてシリウスの「すまぬ」が!

感動的なシーンだったのに、ネタを知っていたせいで笑ってしまい、少し後悔しました。

後から教えてもらいましたが、「すまぬ仮面」の由来は死亡時の台詞だったそうです。シリウスは幸運が低く、必殺を受けやすいため、よく「すまぬ」と言って死亡するんだとか。とても納得。

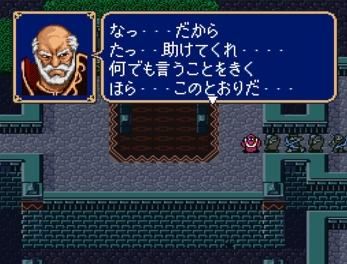

ラング

「…とみせかけて バカめ!しね!」の名台詞で有名なラング将軍。

X(旧Twitter)などでよく見かけていたので知っていましたが、実物を見るとやはり感動。

命乞いをして油断させた後に裏切る、悪役のお手本のような行動。ですが、「と…油断させといて…」とわざわざ発言しているのが絶妙に間抜けで、愛嬌すら感じます。

真面目に考えると、当時はグラフィック表現が限られていたため、こうしたセリフで状況を伝える必要があったのでしょう。今のゲームなら表情などの細かなアニメーションで表現できるでしょうから、まさにこの時代だからこそ生まれた名言だと思います。

ラング将軍には、この時代に生まれてくれてありがとうと伝えたいです。

マップ攻略で活躍したユニット

続いて、マップ攻略において活躍してくれたキャラを簡単に紹介していきます。

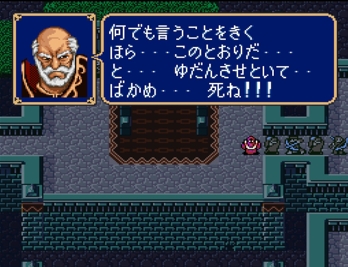

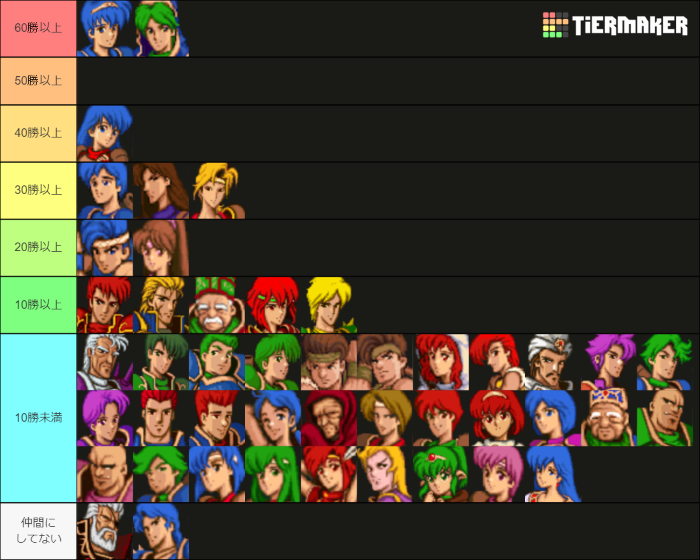

1部で活躍したユニット

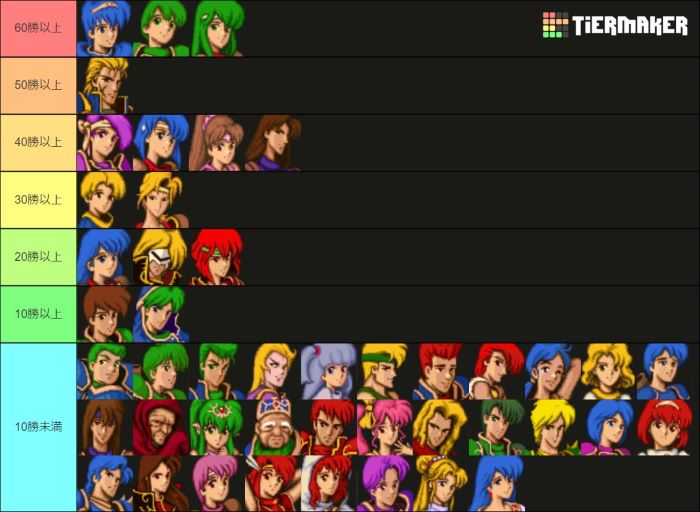

以下は私が1部をクリアした時の勝利数Tier表です。

マルス

マルスは言わずもがなの強さ。ブーツで移動力も上げて切り込み隊長として軍を引っ張ってくれました。

マリク

マリクは最初からエクスカリバーを持っており、序盤からかなり強かったです。飛行特効持ちの魔法は偉大。エルレーンが嫉妬するのも頷けます。飛行特効無効のミシェイルもワンパンでした。

スターライトもマリクに持たせました。仲間になってから1部の最後の最後まで大活躍のユニットでした。

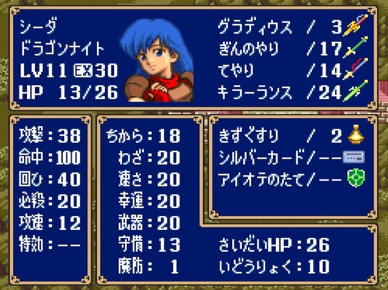

シーダ

シーダは飛行枠として最初から最後までずっと活躍してくれました。

ペガサスナイトからドラゴンナイトに変えるのは抵抗がありましたが、ドラゴンナイトシーダにグラディウスを持たせたら、鬼に金棒な強さでした。苦手な力もパワーリングで補ってステータスも耐久以外はほぼカンスト状態。

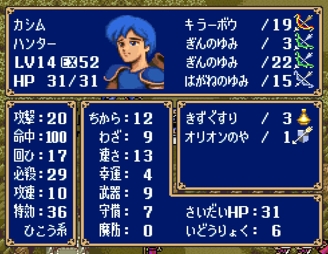

カシム

そしてなんだかんだ使ってたカシム。

キャラとして特別好きだった訳ではないんですが、結局最後まで弓枠で起用していました。「オリオンのや」を持ってるのになぜ最後までクラスチェンジさせなかったのかは不明です(多分クラスチェンジさせようと思って持たせたものの、そのまま忘れ去られた)。間違いなくシーダが渡した金銭以上の働きをしてくれたので、全く詐欺師ではなかったです。なんならマルス軍でただ飯食って全く戦闘に参加しなかったマチスの方が...

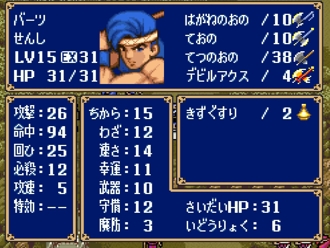

バーツ

いざという時に頼りになったバーツ。

2部で活躍したユニット

これは私が2部をクリアした時の勝利数Tier表です。言わずもがななキャラクターの紹介は割愛します。

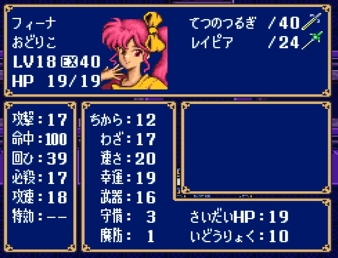

フィーナ

フィーナは言わずもがな踊り子として最後まで重宝しました。2部では「ブーツ」をフィーナにあげました。他のFEシリーズでも同様かと思いますが、移動力の高い踊り子はすごく便利です。そして地味に戦闘力も高いという。デザイナーズノートによると、フィーナが使えるレイピアは王族が学ぶ剣であるという話が書かれています。だからステータスも高い訳ですね。フィーナの生い立ち、とても気になります。

余談ですが、紋章の謎では「おどる」ではなく「おうえん」だったのも趣深さを感じました。今では別々のスキルである「踊る」と「応援」、昔は同じ意味だったんですね。

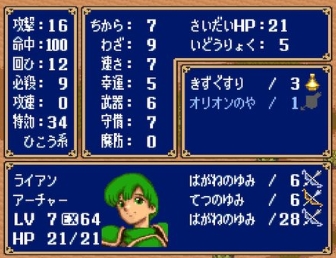

ライアン

2部で一番思い出に残ってるのはライアン君。1章で仲間になったとき、どう見ても大器晩成の顔をしていたので、育てたら強くなるだろうと思って頑張って育てていました。しかし、8章であまりの弱さに戦いについていけなくなりました。

ちょうど弓枠のジョルジュが仲間になったのもあり、一旦育成を諦めてパーティーから除外しました。

しかし、その後、「オリオンのや」が余ってたのもあり、介護ブレムしつつクラスチェンジさせてみたところ、ステータスが爆上がりして、その後はずっと大活躍でした。

うーん、いいステータスしてますねぇ。

ユベロ

ユベロはとても強いとは言えないユニットだったんですが、やはり大器晩成の顔をしていたのと、貴重な魔法枠ということで頑張って育てました。

しかし、一向に強くなる気配がなく、終盤までずっと弱いままでした。仕方なくドーピングで強化してなんとか戦い切りましたが、子供だからと言って頑張って育てたら強くなるとは限らないということを学ばせてもらいました...

とはいえ、序盤から使える魔法枠としては重宝しましたし、ドーピングアイテムのおかげでどんなキャラでも一線で戦えるようになるゲームシステムのすばらしさを体感できたのはよかったです。

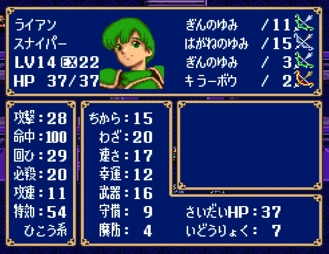

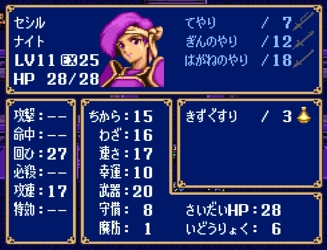

セシル

セシルは新米兵士ながら序盤から強い騎馬ユニットでした。後半、やや戦闘は厳しくなったものの、機動力の高い騎馬枠としては重宝する場面が多く、最初から最後まで起用し続けたユニットでした。

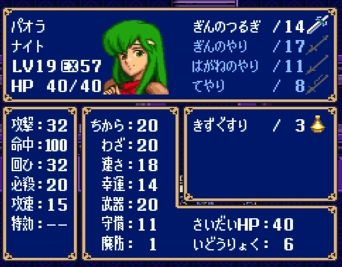

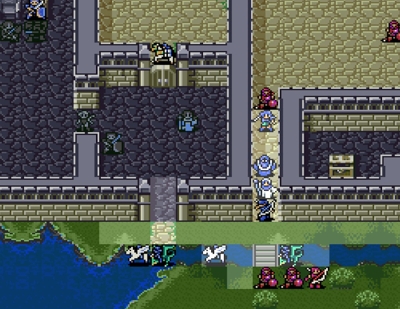

パオラ

最後にパオラ。

室内マップのキャプチャしか残ってなかったですが、とにかく仲間になってから最後までずっと強かった。3章で仲間になったとき、パオラの周りに増援が湧いていて、マルスらがパオラのいるところまでたどり着くまで増援を倒し続けていたらなんとLV14まで成長し、序盤から強ユニットに。終盤、ステータスの伸びはなかったものの、飛行の機動力とその圧倒的なレベルの高さで敵を倒し続け、最終的にはドラゴンナイトLV19まで成長しました。私の2部マルス軍の中では最強ユニットだったと言っても過言ではないです。

ゲーム内だけでは知り得ない重要情報の多さについて

これまでで何度か触れてきたデザイナーズノートに加え、『紋章の謎』には小説やコミックといった外部出版物がいくつか存在します。これらはゲームと異なる設定を含むこともありますが、ゲーム本編では描かれなかったバックストーリーを補完する貴重な材料が豊富に含まれています。ゲームのみをプレイした場合と、これら外部資料にまで目を通した場合とでは、物語やキャラクターの解像度に大きな差が生まれます。

たとえば、ゲームをプレイしただけではカシムはただの詐欺師にしか見えません。しかし、デザイナーズノートに記された裏設定を読むと、彼が詐欺に手を染めた背景には悲しい事情があったことが分かります。これらはあくまで一つの解釈という位置づけですが、ゲーム開発のディレクターが語る解釈であるため、多くのプレイヤーが公式の解釈として受け取るでしょう。

ミシェイルについても同様です。ゲームを進めただけでは傲慢で愚かな選択をした人物に見えてしまいますが、デザイナーズノートを読むことで、彼なりに抗いきれなかった事情があったことが想像できるようになります。『紋章の謎』はストーリー自体が非常に面白く、クリア後に残された空白を考察するのも楽しみのひとつでした。しかし、考察するための材料が揃っていなければ、満足のいく想像は困難になります。現在では入手が困難な資料も多く、ゲーム発売から20年以上経ってからファンになった私のような人間にとっては、考察を深めるハードルが高いのが現状です。

現代の『ファイアーエムブレム』シリーズでは、ほとんどの設定がゲーム内で語られるため、考察する際にも根拠を示しやすくなりました。特に、キャラクターの印象を左右するような重要な情報については、できればゲーム内にすべて収められていた方が、考察しやすく、またプレイヤー同士がSNSなどで語り合う際にも情報格差による壁が生まれにくいと感じます。

もっとも、当時は設定の後付けが当たり前だったこと、ゲームの容量に制約があったこと、そしてゲーム以外のメディア展開が盛んだった時代背景もあり、こうした状況はやむを得なかったことは理解しています。手頃で遊びやすいマップ設計

『紋章の謎』を始めてまず驚かされたのは、マップが驚くほど遊びやすいということでした。

ちょうど『聖戦の系譜』をプレイした直後だったこともあり、特に第1章のコンパクトなマップは、感動するほど手に馴染む設計だと感じました。

重装兵で敵の攻撃を受け止め、その隙に他のユニットでとどめを刺す――。

ごく基本的な戦略を、全体が見渡せる手頃なマップの中で自然に実践できる構成になっています。チュートリアルの役割も兼ねているのでしょうが、戦術ゲームの基本にしっかりと触れられるのが印象的です。

しかも、この遊びやすさは第1章だけの例外ではありません。『紋章の謎』全体を通して、程よい規模でマップが設計されており、プレイヤーにとって常に快適な遊び心地が続きます。

マップ攻略の基本は、「マップ情報をインプット」し、それに基づいて「ユニットの行動を選択する」という二段階の作業です。このうち、プレイヤーが最も楽しむのは後者、すなわち最適な行動を考える過程です。そして、マップの視認性の高さは、この思考の楽しさをダイレクトに高めてくれます。

『聖戦の系譜』のマップも、広大なスケールによる別種の面白さを持っています。それはそれで素晴らしいものですが、やはりこの手のゲームにおいては、「全体を一望できる視認性の高さ」がいかに重要かを『紋章の謎』を通して強く実感しました。

ほとんどのマップでボスが弱かった

『紋章の謎』をプレイを通して、各マップのボスにほとんど苦戦した記憶がありません。

『聖戦の系譜』では、それなりに手強いボスも多かった印象がありますが、それには理由がありました。

『聖戦の系譜』のボスは多くが2距離武器を装備しており、近接攻撃だけでなく間接攻撃にも反撃できるボスが大半だったのです。逆に『紋章の謎』では、1距離専用のボスが多く、間接攻撃で一方的にダメージを与えることが容易でした。

特に城に籠もるタイプのボスは動かないため、攻撃し放題で手応えを感じにくかったのです。

こうした反省を受けてか、『聖戦の系譜』以降では間接攻撃にも反撃できるボスが当たり前になっていったのかもしれません。

もっとも、『紋章の謎』でも例外は存在します。

第1部16章に登場するカミュは、飛び抜けて強力なボスでした。

カミュに触れたが最後、即座に戦闘不能になってしまうため、誰も迂闊に近づけなくなる――そんな状況が生まれるほどでした。

カミュを倒すには、仲間の犠牲を覚悟する必要がありました。

また、第2部のハーディンも例外的な強さでした。

彼自身が強いのはもちろん、取り巻きの数も尋常ではなく、まともに攻め込むだけでも大苦戦。

さらに、彼が手にする「グラディウス」の威力も凄まじく、攻略難度を大きく引き上げていました。

負けたら死!スリル満点の闘技場

『紋章の謎』の闘技場は、まさに命懸けのギャンブル。敗北すれば、そのユニットは死亡扱いとなります。

1ターンごとの攻防を見極めながら、Bボタンで途中キャンセルが可能なのですが――その猶予時間はごくわずか。

生きるか死ぬかの判断を、数秒で下さねばならない極限の緊張感が味わえます。

特に相手の“必殺”が飛んでくると、明らかに勝てそうだった戦いが一転して敗北に。

最後まで安心できない、まさにスリリングな仕様です。

一方で、『聖戦の系譜』の闘技場では敗北してもHPが1になるだけで、キャラロストの心配はありません。

そのため、『紋章の謎』の闘技場は、比較すると非常にシビアで思い切った仕様に感じられました。

ただし、Switchのバーチャルコンソール版では「巻き戻し」や「どこでもセーブ」といった便利機能があるため、万が一倒されてもすぐやり直しが可能です。このおかげで、現代のプレイヤーにとっては程よい緊張感を持ちつつ、安全にお金を稼げるポイントとして活用できます。

当時、スーパーファミコンでリアルタイムに遊んでいた人は、相当な覚悟を持って闘技場に挑んでいたのではないでしょうか。少なくとも私だったら、あの仕様で闘技場に入る勇気は持てなかったと思います。

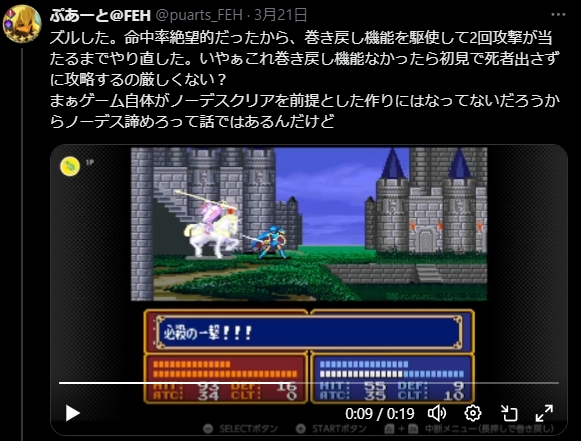

戦闘結果がやり直しで変わる――手軽さと“ズルの罪悪感”の狭間で

『聖戦の系譜』の感想でも触れましたが、『紋章の謎』でも、どこでもセーブや巻き戻し機能のおかげで、近年のFE作品に慣れたプレイヤーでも快適にプレイできました。これらの機能についての詳しい説明はここでは省きますが、気になる方は聖戦の系譜の初見プレイ感想をご参照ください。

特に『紋章の謎』でこれらの機能が役立ったのは、カミュやハーディンといった強敵ボスとの初見ノーデス攻略においてでした。正直、彼らの圧倒的な強さを前に、全員生存は諦めざるを得ないかと思う場面も多々ありました。しかし、紋章の謎の戦闘結果に影響する乱数には「時間」の要素が絡んでいるらしく、やり直すたびに結果が変わるため、運良く攻撃を命中させて切り抜けることができました。

エムブレマーとして、こうした「ズル」に後ろめたさを感じないわけではありません。しかし、「誰も死なせたくない」という気持ちや、「ここまで進めた盤面を最初からやり直したくない」という思いが、それに勝ってしまったのが正直なところです。

なお、『聖戦の系譜』以降の作品では、単純なやり直しでは戦闘結果が変わらないように対策が施されました。とはいえ、『聖戦の系譜』でも、行動順や移動順を調整して乱数を変えるといった回りくどいやり方で戦闘結果を変える「ズル」は可能であり、結局は同じことをしていたとも言えます。『エンゲージ』においても、行動順を工夫して戦闘結果やレベルアップ時の成長を調整した経験のあるプレイヤーは、私だけではないでしょう。

『紋章の謎』のように、比較的簡単に戦闘結果を変えられる仕様は、手軽さという点では非常にありがたく、行き詰まった際の救済措置としても悪くないと感じました。

遊びにくかった点

いずれも後のシリーズでは解消された問題ではありますが、当時のゲームデザインを体験してこそ見える不便さがいくつかありました。ここではそうした点を振り返っておきたいと思います。

HP最大の味方にも杖が使えてしまう

『紋章の謎』では、HPが満タンの味方にも回復杖を使用できてしまいます。そのため、本来回復したいキャラが隣にいるのに、うっかりHPが最大のキャラを回復してしまうミスが頻発しました。特に、対象が隣接していると操作ミスを誘発しやすいです。

もっとも、これを利用して、ダメージを受けていなくても杖を振って経験値を稼げるという利点もありました。ただ、意図した相手に回復が届かないという不便さのほうが目立つ場面が多かったため、やはり回復対象は負傷者に限定される仕様の方が望ましいと感じました。

初期配置の指定方法が煩雑かつ分かりにくい

近年のFE作品では、出撃前に自由に初期配置を調整できます。しかし『紋章の謎』では、出撃メンバーの並び順がそのまま初期配置に反映されるという、非常に分かりづらい仕様でした。

並び順を調整するには、いったん出撃メンバーから外し、再度選び直す必要があり、それでも配置がどうなるかは実際にマップに出撃するまで確認できません。また、ゲーム内でその仕様についての説明も一切ないため、私は2部の途中まで意図的に並び順を変更できることにすら気づけませんでした。

つまり、初期配置を編成順で変更できるものの、それをプレイヤーに遊びの一要素としてさせることを意識した作りになっていないということです。初期配置がゲーム性に大きく関連しなければ別にそれでもいいと思うのですが、紋章の謎には並び順が重要になるマップも用意されています。

例えば、1部20章の最終マップは部隊が複数の部屋に分断されますが、その振り分けは並び順で決まります。

鈍感だった私は、このときまだ並び順で配置を変えられることに気づいていなかったため、分断される上に自由に配置を選べないことに理不尽さを感じました。

また、2部2章ではウォレンを仲間にしつつ、レディソードを持った盗賊を倒すのが中々シビアで、初期配置をうまく設定しないと厳しいです。

2部5章ではリカードをどうしても仲間にすることができなくて、攻略を見たのですが、ジュリアンを編成の一番後ろにして、1ターン目に話しかけると書いてありました。編成順の制御が必須であることに、そんなの初見で気づけるわけないじゃん...と思いました。

当時は何度も遊んで試行錯誤する中で、編成順による並び替えを発見する設計だったのかもしれませんが、現代のプレイヤー感覚では理不尽に感じる要素でした。

ユニットの移動マスを選択しづらい

移動先を選ぶ際、到達不可能なマスにもカーソルを動かせるのが現代FEでは当たり前ですが、『紋章の謎』では移動可能なマスにしかカーソルを動かせません。

そのため、壁の向こうに移動させたいときなど、わざわざ遠回りでカーソルを動かす必要があり操作性が悪かったです。また、移動中には範囲外の敵の情報やマスの詳細も確認できず、一度キャンセルしてから調べる必要がありました。

LRボタンでステータス画面の切り替えができない

『聖戦の系譜』では、LRボタンでステータス画面のキャラクターを切り替えることができましたが、『紋章の謎』ではそれができず、毎回画面を閉じて別のキャラを選び直す必要がありました。細かい点ですが、周回してステータスを比較したい時などに地味にストレスでした。

バトル演出省略時に獲得経験値等が非表示になる

バトル演出をオフにすると、以下のような情報も省略されてしまいます。

- 獲得経験値

- レベルアップ時の能力上昇

- 入手アイテム情報

テンポ良く進めたい一方で、こうした情報は見逃したくないというジレンマがあり、演出を省くか否か毎回迷うことになりました。

ただ、当時の作品で演出スキップ機能が搭載されていること自体は画期的であり、のちの作品に受け継がれた要素だと考えると先見の明があったとも言えます。

行動済みユニットの移動範囲が確認できない

『紋章の謎』では、ユニットが行動を終えると、もうそのユニットの移動範囲を見ることができなくなる仕様になってます。次のターンにユニットが目標マスに届くかどうかを確認したくても、目測や歩数で数えるしかなく、戦略を立てづらく感じました。

シューターの攻撃範囲が分からない

シューターのような長射程ユニットの攻撃範囲が表示されないため、どこまで攻撃が届くのかが全くわかりません。

特に飛行特効を持つシューターが相手の場合、うっかり射程に入ってしまい大ダメージを受けるということもあり、ストレスの要因となりました。

マップ確認画面で敵の移動範囲が見えない

バトル開始前の準備画面の「マップを見る」でマップを確認した際、マップを確認することはできますが、敵の移動可能範囲を表示することができません。

そのため、どこまで攻撃が届くのかを把握するには、ステータス画面で移動力を確認し、自力で数える必要がありました。

終わりに

『紋章の謎』は発売から長い年月が経っている作品ですが、ここまで夢中になって楽しめるとは正直思っていませんでした。1部・2部あわせて100時間ほどかかりましたが、物語もマップ攻略も最後まで飽きることなく楽しめました。

なぜFEシリーズがこれほど長く続いてきたのか、その理由がよく分かった気がします。ファミコン版は未プレイですが、スーパーファミコン版の『紋章の謎』や『聖戦の系譜』は、現代のFE作品に慣れた自分でも十分に面白く感じられ、むしろ最近の作品と比べても引けを取らない魅力がありました。当時多くのファンを惹きつけたのも納得です。

このあと私は、Echoes(『外伝』のリメイク)を3DSでプレイする予定です。『紋章の謎』と世界観がつながっていると聞いており、今から非常に楽しみにしています。Switch Online での配信が見送られてしまった『外伝』や『トラキア776』も、いずれ遊べるようになると嬉しいですね。

長くなってしまいましたが、最後まで拙い文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。